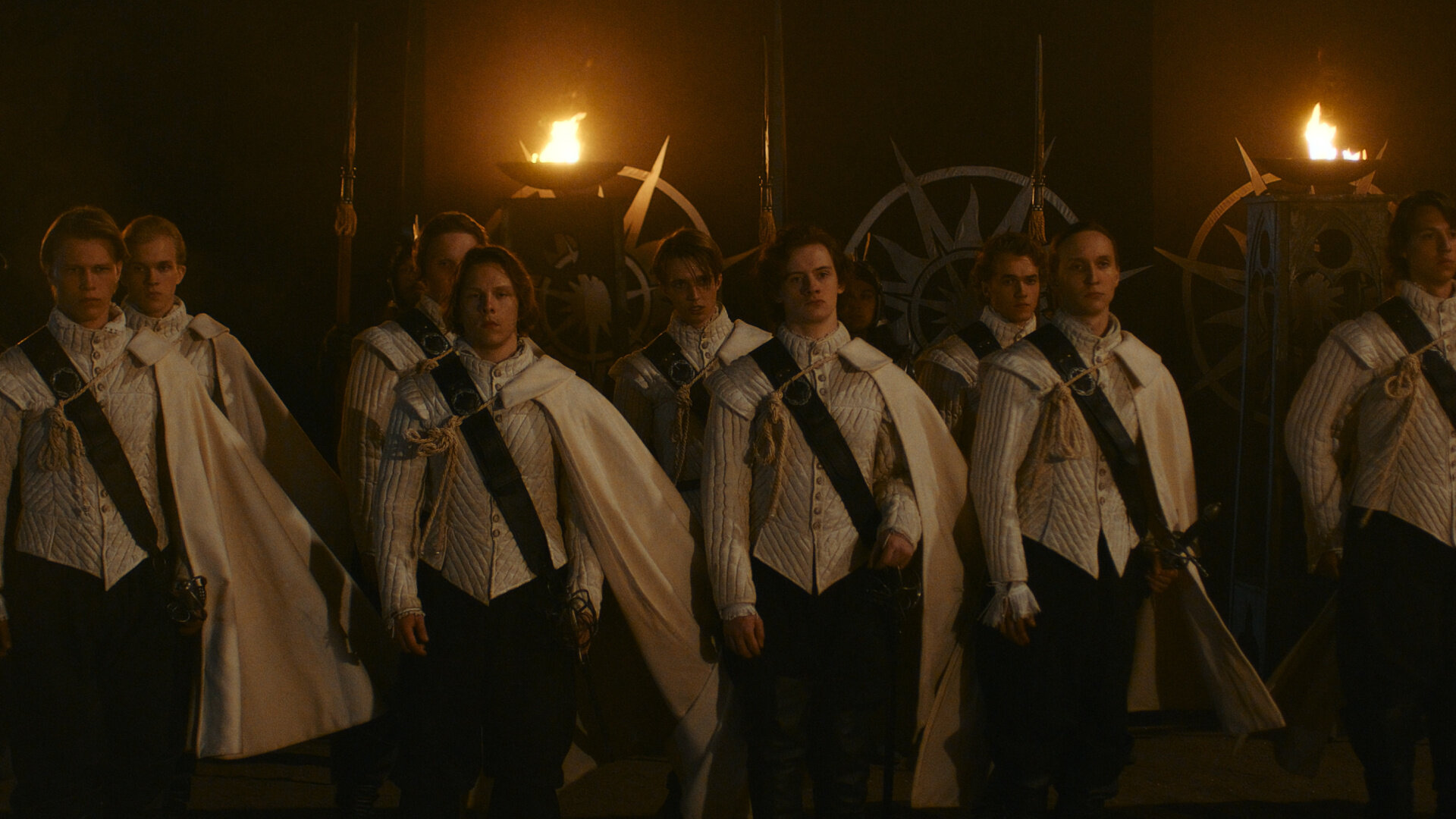

5 июля в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» стартовало эпичное фэнтези «Этерна», основанное на литературном цикле Веры Камши. В беседе с «Киноафишей» автор подробно рассказала о том, на какие произведения и эпохи она опиралась при создании этой саги, прокомментировала сравнения с «Игрой престолов», а также поведала об отношении к собственным персонажам.

Эпиграф к роману «Красное на красном» взят у Плутарха и связан со спартанской традицией. Почему именно этот символ — готовность стоять до конца — так важен для вашего произведения?

Этот принцип важен для множества произведений, как классических, так и современных, достаточно вспомнить хоть «Бородино», хоть «Звезды Эгера», не говоря уж о советской военной прозе. Эпиграф из Плутарха больше указывает на другие особенности цикла. Во-первых, это отсыл к Древней Греции, поскольку «Отблески Этерны» во многом опираются именно на эллинское наследие. Во-вторых, это дань уважения тем, кто не просто сражается до конца, но еще и скрывает свои раны, свою боль — и физическую, и душевную. Есть люди, которые громко, со вкусом страдают на публику, а есть те, кто сжимает зубы и идет вперед, пока не падает, поскольку «кто, кроме нас?». Идет, даже если это дорога в один конец, — вот они-то и есть герои цикла.

Франсуа де Ларошфуко открывает каждую главу романа своими афоризмами. Как философия французского моралиста повлияла на характеры и поступки ваших героев?

Никак. Подыскивая эпиграфы, я вспомнила про Ларошфуко и решила, что его максимы отлично подойдут к первым книгам. Они в самом деле подошли, но эпиграфы я подбираю не только и не столько для того, чтобы проиллюстрировать/подкрепить ими текст. Мне важно «подсвечивать» то, мимо чего в нынешнем переполненном информацией мире можно проскочить не заметив. На это же нацелены и многочисленные, как нынче говорят, «пасхалочки», которые разбросаны по всему тексту. Когда я узнаю, что из-за эпиграфа/пасхалки кто-то обратился к Ларошфуко, Плутарху, Георгию Иванову, Константину Симонову, Александру Городницкому, то чувствую себя именинницей.

В своих комментариях к книге вы говорите, что магии в ней практически нет. Почему вы сделали такой выбор, идя против традиционных ожиданий любителей фэнтези?

Я иду не «против» и не «за», а туда, куда мне нужно. Традиционное фэнтези с драконами, всемогущими артефактами и магами, при всем уважении, совершенно не мое, мне интересны в первую очередь человеческая история и человеческие характеры, отсюда и специфика моих книг. Фэнтези-элемент у меня по большей части и вводится-то для придания истории… достоверности в глазах читателей. Людям свойственно отрицать то, что выходит за пределы их личного опыта, — достаточно вспомнить бюргера, прославившегося своей уверенностью в невозможности существования жирафа. Исторические события и совпадения, даже самые невероятные, мы не опротестовываем по одной-единственной причине: ЭТО БЫЛО.

ЦРУ со всей своей мощью, как ни старалось, не смогло достать Фиделя. Александр Македонский умер в предсказанном ему возрасте. Мальчишки-Йорки одолели великого Делателя Королей. Династия Романовых, начав с повешения «воренка» из Ипатьевского монастыря, кончила в Ипатьевском доме. Сын сапожника стал больше чем императором… Продолжать можно до бесконечности. С «так было» не поспоришь, но стоит расписать нечто подобное в книге, читатель закричит «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!» и примется ругать автора за дурновкусие, перегибы и алогичность.

Чтобы история вымышленного мира, оставаясь не менее неожиданной, интересной и причудливой, чем земная, вызывала доверие, приходится в качестве «обоснуя» обозначать некую мистическую подоплеку, о которой знают читатели, но не персонажи. Мы ведь тоже не знаем, существует ли судьба и сколько в нашей собственной жизни от неизбежности, сколько от нашей воли, а сколько от случайности. Мы можем верить/веровать, можем что-то списывать на случай и совпадение, а можем искать закономерности и законы. Так и герои книг. Они живут, думают, действуют, ошибаются, угадывают, и из этих нитей история мира, которого нет, но который мог бы быть, ткет свой ковер.

«Отблески Этерны» часто называют историческим фэнтези. Какие конкретные исторические периоды и события повлияли на мир Талигойи?

Разные. «Пламя Этерны» — во многом отсылка к высокой Античности, «Талигойская баллада» — к Средневековью, «Ветер Каделы» — к эпохе Генриха Наваррского, основной цикл — к западноевропейскому семнадцатому веку, но все это довольно-таки приблизительно. Полной аналогии с Землей нет и при изначально заданных условиях быть не может. Например, великие географические открытия в Кэртиане пока так и не произошли, причем отнюдь не по недосмотру автора, такова логика этого мира.

При этом я прекрасно осознаю, что пишу для своих современников и что из собственного времени никому не уйти, о каких бы эпохах и мирах ты ни рассказывал. Тот же Генрик Сенкевич, честно повествуя о первых христианах или восстании Богдана Хмельницкого, невольно поднимал современные ему проблемы. Как и Алексей Толстой, и Юрий Герман, и Морис Дрюон. Можно сколь угодно точно воспроизводить эпоху, все равно на нее смотрят через очки современности. Будь иначе, сейчас бы люди не рвали друг другу глотки из-за событий столетней, пятисотлетней, тысячелетней давности.

В вашем мудборде есть особая картинка с птицами, которая, по вашим словам, передает суть первого тома. Могли бы вы подробнее рассказать, почему именно этот образ?

Потому что первый том оканчивается птичьей схваткой, которую наблюдают герои цикла, а дальше просто процитирую одного из них, герцога Алва. «Ворону не справиться с золотым орланом, но этот оказался слишком глуп и молод, и ворон своего не упустил. Должен был умереть один, погибли оба. Не проиграть, когда победить невозможно! Лучшей приметы нет и быть не может».

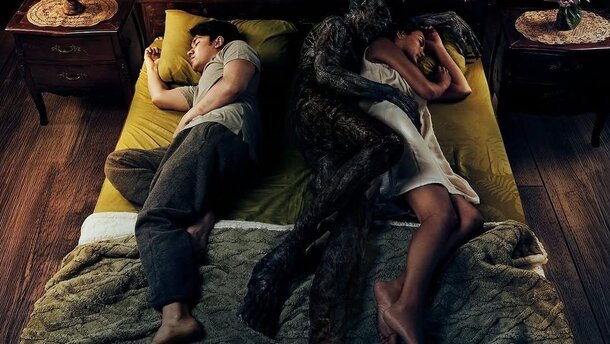

«Красное на красном» стало основой сериала. Каково вам как автору видеть, как ваши герои оживают на экране? Есть ли моменты, которые вас особенно удивили или впечатлили?

Второй раз это гораздо проще. Моменты есть.

Музыка играет важную роль в вашей работе над книгой. Вы упоминаете Хоакина Родриго и «Атлантов» Городницкого как ключевые треки. Почему именно эти произведения отражают суть вашего романа?

Работая, я вообще ничего не слушаю, мне нужна полная концентрация, хотя музыку люблю. Родриго (и Лист, и много кто еще) в современной обработке, на мой взгляд, стали бы отличным саундтреком если не к фильму, то к книгам. В «Атлантах» же сформулирована суть цикла: «и жить еще надежде до той поры, пока атланты держат небо на каменных руках». «ОЭ» — это рассказ о мире, который отнюдь не обречен, но по ряду причин, объективных и субъективных, оказался уязвим. Да, в ближайшем будущем конца света не будет, самое малое два поколения проживут отмеренный им срок относительно спокойно, но затем на самом деле все может обернуться очень плохо. Если «атланты» дадут слабину или, если угодно, «расправят плечи» и, решив, что после них хоть потоп, займутся своими личными проблемами. Если плечи расправят не все, шанс у мира останется, но тут все зависит от оставшихся на посту — не раздавит ли их ставшая непосильной ноша.

В ваших книгах есть явные отсылки к эллинским мифам и Плутарху. Чем вас вдохновляет античность и какие ее элементы важнее всего в контексте «Этерны»?

Астрология Птолемея — просто отличная схема для строительства фэнтези-вселенной, особенно в комплексе с мифологией, философией и эстетикой. Говорить об этом можно долго: к примеру термин «эорий» (одно из основных понятий цикла) — прямая отсылка к героям в эллинском понимании этого слова. К смертным, в чьих жилах течет еще и божественная кровь. Разница же в том, что античным героям приходится, раз за разом выбирая между длинной спокойной жизнью и чередой подвигов, спорить с роком, хоть тот и неумолим, а героям «ОЭ» сразу и тяжелее,геогр и проще, поскольку спокойной жизни у них быть просто не может.

Важную роль в книге играют интриги и политические маневры. Как вы подходите к созданию таких сложных сюжетных линий?

Рисую с натуры, оглядываясь на исторические аналоги. Интриги и маневры есть везде — в политике, науке, искусстве, спорте, в любом выросшем до определенного размера сообществе по интересам. Мало того, они сходны по своей сути, хоть и рознятся масштабами, как гигантский динозавр и мелкая ящерица. Знаменитая героиня Агаты Кристи мисс Марпл методом аналогий разгадала немало преступлений, выискивая сходство между участниками очередной криминальной драмы и обитателями ее родной деревушки, я действую по той же схеме. Вельможи, полководцы, церковники — тоже люди, стремящиеся в меру способностей и возможностей добиться своих целей точно так же, как и те, с кем мы ежедневно сталкиваемся. Особенно это относится к мелким пакостным душонкам, так что принципиальной разницы между ну хотя бы последним фаворитом великой Екатерины Платошей Зубовым и каким-нибудь Васей Пупкиным, ухватившим удачу за хвост в современной фирме, нет.

Центральным персонажем романа является Робер Эпинэ, человек действия, которому приходится делать сложный выбор. Какие черты Робера вы считаете наиболее показательными для вашего представления о чести и долге?

Порядочность, бескорыстие, отсутствие снобизма, способность понимать и уважать чувства и взгляды других. Робер всегда подставит плечо, переступит через личную обиду, если нужно, пойдет в огонь, будет пахать дни и ночи, не думая ни о выгоде, ни о благодарности. На таких мир держится.

«Талигойская баллада» — приквел всего цикла. Чем для вас важна предыстория и почему вы решили обратиться к истокам Этерны?

Тут поменяли местами лошадь и телегу. Самой первой появилась повесть «Пламя Этерны», затем, почти сразу, «Талигойская баллада», с них все и началось. Эти повести являются сразу и зернами, из которых вырос цикл, и ключами к нему. Если бы герои смогли их прочесть, они бы избежали множества ошибок, но увы. Что доступно читателям, неведомо персонажам.

Мир Талигойи представлен как живое и реалистичное общество, полное внутренних противоречий. Как вы достигаете такой глубины в изображении разных социальных слоев и характеров?

Как-то сороконожку спросили, откуда она знает, с какой ноги идти. Сороконожка надолго задумалась, хотя обычно бегала шустро. Так и я. Мне легче рассказать историю, чем объяснить, как я это делаю. У меня довольно солидный жизненный опыт, мне удалось повидать самых разных людей в самых разных обстоятельствах. Прибавьте к этому доставшуюся нам эпоху, которая запросто сойдет за эпоху великих перемен из приписываемого древним китайцам проклятия. При этом я с раннего детства читала запоем все, до чего в прямом смысле (книжный шкаф у нас был высоченным) могла дотянуться, и интересовалась историей. В результате стала слышать «звоночки», на которые далеко не все обращают внимание, а якобы «мелочи» копятся, копятся и внезапно «выстреливают». Видимо, дело в этом.

В цикле сильны мотивы дружбы и предательства. Как вы считаете, где проходит граница между политической необходимостью и личным предательством?

Задача из числа тех, которая не имеет общего решения, только частные. Как, впрочем, и в большинстве ситуаций. Как ответить на вопрос, может ли один человек ударить другого, вспороть кому-то живот, схватить чужого ребенка? Может, если речь о боксере, враче, спасателе. Не может, если речь о хулигане, садисте, педофиле. Все зависит от обстоятельств. Моя подруга-адвокатесса как-то рассказала одну историю. Некий студент сбил на переходе женщину, скрылся с места происшествия и бросился за помощью к другу. Друг его не предал, а как раз наоборот — придумал, как свалить наезд на одногруппника, который иногда брал эту машину. Хорошо придумал, достоверно. Окажись следователь поравнодушнее, сел бы невиновный, а так за решетку отправились оба друга. Вот как отнестись к подобному? Можно ли, вытаскивая друга, жертвовать просто знакомым, посторонним человеком, множеством посторонних людей, государством, наконец? А можно ли ради посторонних людей пожертвовать другом? И что такое дружба вообще? Можно ли манипулировать близким человеком, толкать его на поступки, которые ему заведомо поперек горла? Кто первый предает — тот, кто с формулировкой «ведь ты мне друг» требует, к примеру, поджечь железнодорожное оборудование, или тот, кто отказывается это сделать и пишет соответствующее заявление?

Какие книги и авторы, помимо Дюма и Желязны, повлияли на вас больше всего и каким образом это сказалось на вашем творчестве?

Желязны вообще не повлиял. Ряд читателей видит определенное сходство между «ОЭ» и Амбером, отсюда и ответ на вопрос «на что это похоже из фэнтези?», не более того. На самом деле на меня влияли те самые книжки, которые я, прямо по Высоцкому, читала запоем в детстве и юности. Пишу же я то, что хочу читать сама и чего мне не хватает, а не хватает мне классического детектива, исторических романов и военной прозы. Кроме того, и я об этом уже говорила, я с детства болею Элладой. Список книг, которые на меня так или иначе повлияли, огромен, и Дюма в нем далеко не на первом месте, хотя я его и люблю нежно. С самой главной-то все ясно: это тетралогия Симонова («Товарищи по оружию», «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», «Последнее лето»), а вот дальше вычленить самое-самое неимоверно трудно. Пусть будут «Дочь времени» Джозефины Тэй, «Россия молодая» Германа, «Сестра печали» и «Лачуга должника» Шефнера, «Гамбринус» Куприна, «Белый конь» Агаты Кристи...

Ваш цикл часто сравнивают с «Игрой престолов». Как вы относитесь к таким сравнениям и считаете ли вы, что у ваших книг есть что-то принципиально иное?

Отношусь с философической усталостью. Есть старый, еще дореволюционный анекдот о некоем подвыпившем господине, который искал потерянные часы не где потерял, а где светлее, — так и тут. С «Песней льда и пламени» знакомы практически все любители фэнтези, «Великого Моурави», «Россию молодую», «Потоп», «Государей московских», «Звезды Эгера», даже некогда гремевших «Проклятых королей» и трилогию Яна знают гораздо меньше — соответственно, и сравнивают с тем, что знакомо. Благо и там и там имеет место многотомный цикл в квазиисторическом антураже с обилием героев и отсутствием авторской позиции, когда события показаны исключительно глазами персонажей.

Что до отличий, то я лет «…дцать» назад подробно говорила об этом с «Миром фантастики», при желании можно этот разговор поднять. Если вкратце, я пишу «производственные романы», где для героев «первым делом самолеты», то есть то, что они считают своим долгом. «Тагэре для Арции, а не Арция для Тагэре». «Создатель, храни Талиг и его короля, а если не он, то я». При всех недостатках, которые есть и в Арции, и в Талиге, и в Стурне, и в Онсии. И у героев книги они есть — и недостатки, и ошибки, и невезения. И изменяют им, и обманывают, и плохо им бывает, и одиноко, и больно, и страшно, но… «никто, кроме нас!».

Эпопея Мартина — это психологическая антиутопия, написанная современным англосаксонским автором, отразившим запросы и метания своего общества. Это книги прежде всего о личных проблемах, моральных переживаниях и комплексах героев, когда внешние беды и проблемы любого масштаба отодвигаются на второй план и становятся фоном. Если подыскивать ему аналоги в русской литературе (с поправкой на время, мировоззрение и национальность), это будут романы Достоевского с непростыми, подчас шокирующими и болезненными отношениями. В этом смысле Мартин, как ни парадоксально, — наследник и продолжатель традиций русской классической литературы. Думаю, и его самого смело можно назвать классиком.

Важной частью вашего творчества является использование цитат и отсылок к поэзии (Гумилев, Багрицкий, Лорка). Почему для вас так важна поэтическая составляющая?

Я люблю не столько поэзию как таковую, сколько совершенно конкретных поэтов и в меру сил делюсь этой любовью с другими. Впрочем, нелюбовью я тоже делюсь: склонность к литературным хулиганствам у меня, похоже, от деда, у которого была прямо-таки страсть к дуракавалянию и пародиям. Вообще, в моих книгах много всего намешано. Что поделать, жизнь — она такая, в ней есть место и поэзии, и прозе, и низкому, и высокому, и прекрасному, и всякой дряни. Причем книги, набитые исключительно дрянью, столь же неправдоподобны, сколь и книги, в которой сплошные красоты и благорастворение воздухов.

«Отблески Этерны» часто называют эпическим циклом. Что для вас значит эпичность в литературе и какие ее составляющие вы считаете ключевыми?

Значит то же, что для энциклопедии, хотя сейчас многие слова начинают менять изначальные значения. Под жанром теперь многие подразумевают не эпос, лирику или драму, а направление — детектив, фантастика, любовный роман, фэнтези. С моей точки зрения, эпика — это захватывающий рассказ о масштабных событиях, в которые вовлечено множество героев, совершающих как подвиги, так и подлости. Лично для меня при этом важно, чтобы у героев была достойная цель и чтоб они ее достигли, не растеряв человечности. Само собой, человечность вовсе не означает полное всепрощение, бесхребетность и вытаскивание с причитаниями осинового кола из могилы какого-нибудь «бедненького» упыря. Упырь-то ведь может отлежаться, вылезти и взяться за старое. Зло нельзя прощать, и от зла нельзя отмахиваться.

В книгах большое внимание уделено идее наследия и ответственности за будущее. Как вы думаете, способен ли человек изменить судьбу своего мира или он всегда ограничен обстоятельствами?

Не совсем понятен вопрос. Идет ли речь об одном человеке или подразумевается человечество в целом? И что значит «изменить судьбу мира»? Отрегулировать развитие галактики, отменить ледниковый период/глобальное потепление, изменить политический расклад, воздействовать на развитие общества? Одинаково и односложно ответить на эти вопросы нельзя. Человеческая мысль, человеческая воля (человеческие глупость и корысть, кстати, тоже) сильны, но не всесильны. Солнце людям в обозримом будущем не погасить, и в карету прошлого всем миром не забраться — по крайней мере, надолго. При этом отрицать роль личности тоже глупо, кадры решают если и не все, то очень многое.

Если бы вы могли выбрать одного героя из вашего цикла для того, чтобы обсудить с ним его действия и решения, кто это был бы и почему?

Вопрос из числа тех, которые мне кажутся не имеющими ответа. Я не воспринимаю книги про попаданцев, которые радостно мчатся к Иосифу Виссарионовичу с ценными советами, и тем более не представляю в подобном амплуа себя. Вразумление книжных героев — дело их собратьев по книге, зачем делать то, что за тебя уже сделали другие? Луиза Арамона почти вправила мозги Мирабелле Окделл — и, не случись беды, вправила бы их окончательно, а Лионель Савиньяк с подачи Селины помог Мэллит перевернуть самую страшную страницу в ее жизни.

В завершение хотелось бы узнать, есть ли в книге тонкости или символы, которые вы особенно цените и надеетесь, что внимательный читатель их заметит?

Есть, конечно, и я надеюсь, что рано или поздно кто-нибудь их обнаружит.