Он мог бы назвать и тридцать, но ограничился десятью. В середине 2000-х Никита Михалков представил на Московском международном кинофестивале ретроспективу «Список Михалкова» — программу из десяти фильмов, сформировавших его как режиссёра. Больше половины из них — зарубежные, и это, мягко говоря, не тот список, который ожидаешь от человека, снявшего «Утомленных солнцем 2: Предстояние» и «12».

Вместо аттракционов вроде «Гладиатора» или «Форреста Гампа» — почти монашеский киномаршрут: философский Феллини, юношеский Трюффо, суровый Бергман, дерзкий Виго, романтик Годар и самурай Куросава.

«Надеюсь, что на мое творчество действительно повлияли Куросава и Виго, Бергман и Годар, Тарковский и Барнет», — скромно заявлял один из величайших постановщиков современной России.

«8 с половиной» (1963, Федерико Феллини)

Кино про то, как не получается снимать кино. Лента — автопортрет режиссёра в творческом кризисе. Михалков включил фильм в свой список как один из тех, что показывают: режиссура — это не про ремесло, а про внутреннее сгорание.

«400 ударов» (1959, Франсуа Трюффо)

История трудного подростка, рассказанная с такой теплотой, что Трюффо тут же стал героем «новой волны». Влияние этой картины на Михалкова ощущается, например, в «Пять вечеров» — фильме, где тоже не столько сюжет, сколько дыхание жизни.

«На последнем дыхании» (1960, Жан-Люк Годар)

Годар перевернул кино: рваный монтаж, полудокументальный стиль, разговоры «ни о чём». Михалков — не адепт формализма, но в этой дерзкой свободе он увидел что-то личное: свободу высказывания, даже если она нарочито неуютна.

«Ноль за поведение» (1933, Жан Виго)

Меньше часа, почти абсурд, но какой темперамент! Виго — легенда, проживший всего 29 лет, но оказавший колоссальное влияние на мировое кино. Михалков, по его признанию, надеется, что и на него повлиял этот взрыв детской анархии и визуального поэтизма.

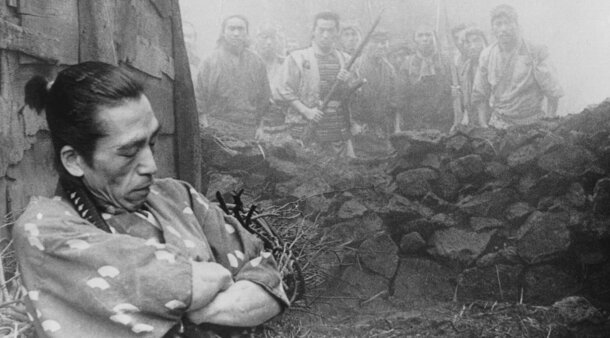

«Семь самураев» (1954, Акира Куросава)

Фильм, в котором действие разлито по трём часам, а каждый кадр — как кисть по шелку. Михалков уважает не сюжет, а «внутреннюю энергию кадра», и именно у Куросавы, по его словам, можно учиться выстраивать ритм, который завораживает без слов.

«Стыд» (1968, Ингмар Бергман)

Самая редкая и, по Михалкову, самая недооценённая работа Бергмана. Кино о войне, которая разлагает душу. Без баталий, без слов — одни шерстяные носки на лестнице. Но именно в этой скромности, в недосказанности, Михалков находит «невероятно чувственную энергию».

«Многие подражают Бергману, снимают длинно и думают, что добились того же. Но всё дело — в энергетике кадра. В том, что он говорит, не говоря», — объяснял Михалков.

Этот список можно изучать как путеводитель по «высокому кино», но и как исповедь режиссёра, который ценит глубину над формой, медленное размышление — над эффектным действием. И здесь он, как бы к нему ни относились, прав: время в кадре — не всегда враг, если кадр умеет говорить на своём языке.

Ранее мы также писали: «Командиры похожи на бандитов»: ветераны называли «Утомленные солнцем-2» «пыткой и плевком в лицо»