Любая экранизация любимой миллионами книги — как поход по минному полю. Сделаешь шаг в сторону — и взрыв. Или, по крайней мере, шквал критики от тех, кто перечитывал оригинал и в детстве, и в зрелом возрасте. Именно это случилось с советским фильмом «Следопыт» (1987), снятым по роману Джеймса Фенимора Купера. Казалось бы, звёздный состав, проверенная литературная основа, живописные пейзажи… но что-то пошло не так.

Для фанатов Купера это была не бережная адаптация, а настоящая «клюква» —причем не для иностранцев, а для российских зрителей.

В чём суть «Следопыта»?

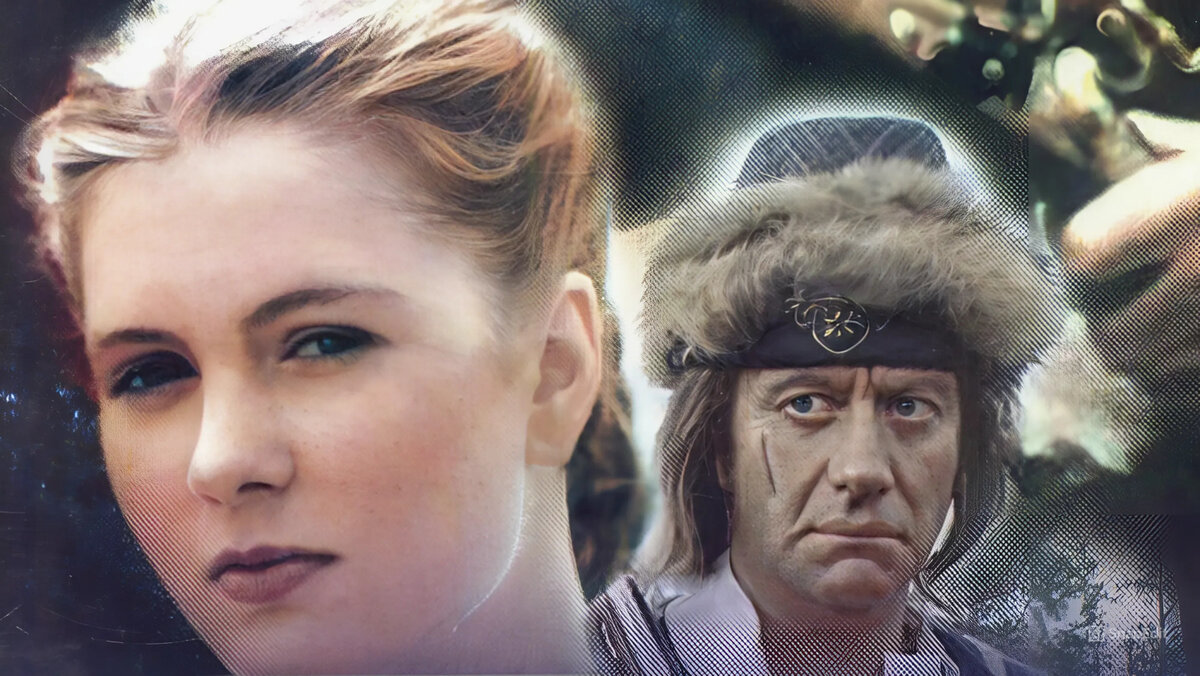

Сюжет фильма следует за юной Мэйбл Дунгам, которая направляется в английский форт в середине XVIII века — на фоне семилетней войны между Англией и Францией за колонии в Северной Америке. Её сопровождают офицер Джаспер и охотник по прозвищу Следопыт. Дальше — приключения, индейцы, романтические треугольники и немало пафоса.

Звучит как завязка для увлекательного вестерна в духе Купера, правда? Вот только зрители, особенно хорошо знакомые с первоисточником, отреагировали иначе. Слишком иначе.

«Развесистая клюква» вместо реализма

Первая же волна критики пришла от тех, кто знал и любил Купера. По их словам, фильм оказался абсолютно беспомощен в передаче духа книги. Герои выглядели не как живые персонажи, а как «ряженые» из школьной постановки. Атмосфера — карикатурная, стилистика — хаотичная.

Рецензенты упоминали и доски вместо вигвамов, и футболки с гербом СССР на гуронах (!), и странные элементы костюма, от которых, цитата, «гомерически хохочешь или страдальчески ухмыляешься».

«С художественной точки зрения фильм абсолютно беспомощен. Герои — ряженые, которым не веришь ни на йоту», — сокрушался один из рецензентов на «КиноПоиске».

Идея представить природу как отдельного героя — достойная. Но на фоне остальной режиссуры это выглядело как случайная удача, а не продуманная художественная стратегия.

Миронов, Жагарс и Немоляева — звёзды поодиночке

С актёрским составом всё было потенциально отлично: Андрей Миронов, Евгений Евстигнеев, Вячеслав Виторган, Анастасия Немоляева, Юрий Юматов. Но потенциал не сработал. Жагарс (Следопыт) оказался слишком сдержанным, чтобы быть убедительным романтическим героем. Немоляева, наоборот, чрезмерно эмоциональна.

Химии между ними не получилось — а без неё сюжет проседает. Даже эпизодические роли сильных актёров не спасли: они скорее сбивали темп, чем усиливали драму.

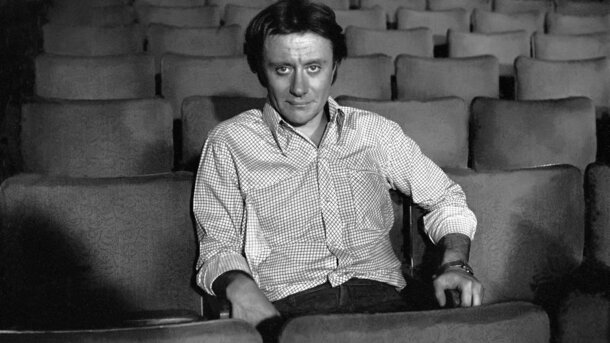

Что особенно печально — «Следопыт» стал последней работой Андрея Миронова. Его маркиз Санглие мог бы стать интересным персонажем, но в финале он исчезает без объяснений, оставляя зрителя в недоумении. Логика развития героев и линий — рассыпается на глазах.

Ностальгия, но без магии

Вторая волна рецензий пришла уже с ностальгических позиций. Да, фильм можно показать детям — он неагрессивный, спокойный. Но для взрослого зрителя — сплошное болото. Даже самые лояльные зрители признают: в картине не хватает огня. А в контексте конца 80-х и начала 90-х — эпохи «Гардемаринов» и жесткого переосмысления прошлого — «Следопыт» просто не вписался в обстановку.

Попытка советского кино осовременить Купера закончилась тем, что экранизация не понравилась ни тем, кто читал книгу, ни тем, кто просто хотел хорошее приключенческое кино. Получился фильм, где каждый талант существует сам по себе, а сюжет теряется в неуклюжей подаче и неровном темпе. Увы, «Следопыт» так и остался на тропе... к забвению.

Ранее мы писали: Почему ее оценили в 6,9 на IMDb? Иностранец приуныл из-за советской экранизации великой английской повести